一、引言

荧光光纤在线监测技术(Fluorescent Optical Fiber Monitoring, FOFM)作为光电子传感领域的重要突破,近年来在通信系统状态感知领域展现出革命性潜力。据MarketsandMarkets™报告显示,全球光纤传感器市场规模预计从2023年的43.7亿美元增长至2028年的102.8亿美元,年复合增长率达18.6%,其中通信领域应用占比超35%。该技术通过荧光材料的特征光谱响应机制(如荧光猝灭效应、Stark位移效应),实现对环境参量的量子级敏感检测,为通信基础设施的智能化运维提供了全新解决方案。

二、荧光光纤传感的核心技术优势

2.1 超灵敏检测能力

基于荧光强度比(FIR)的温度传感模型,典型钌(III)络合物掺杂光纤在25-85℃范围内展现出0.125℃⁻¹的灵敏度系数,检测极限(LOD)达±0.02℃。美国NIST实验室最新研究表明,Eu³+/Tb³+共掺光纤在湿度检测中,动态响应范围(10-95%RH)内线性度达R²=0.9987,迟滞误差<±1.2%RH,显著优于传统电容式传感器。

2.2 强电磁免疫特性

光纤传感系统通过光子载体实现信号传输,从根本上规避了传统电子传感器面临的共模干扰(CMI)和电磁脉冲(EMP)威胁。在5G基站(FR2频段,24.25-52.6GHz)实测表明,FOFM系统的信噪比(SNR)在100V/m场强下仍保持>60dB,相较电阻式传感器提升42dB。

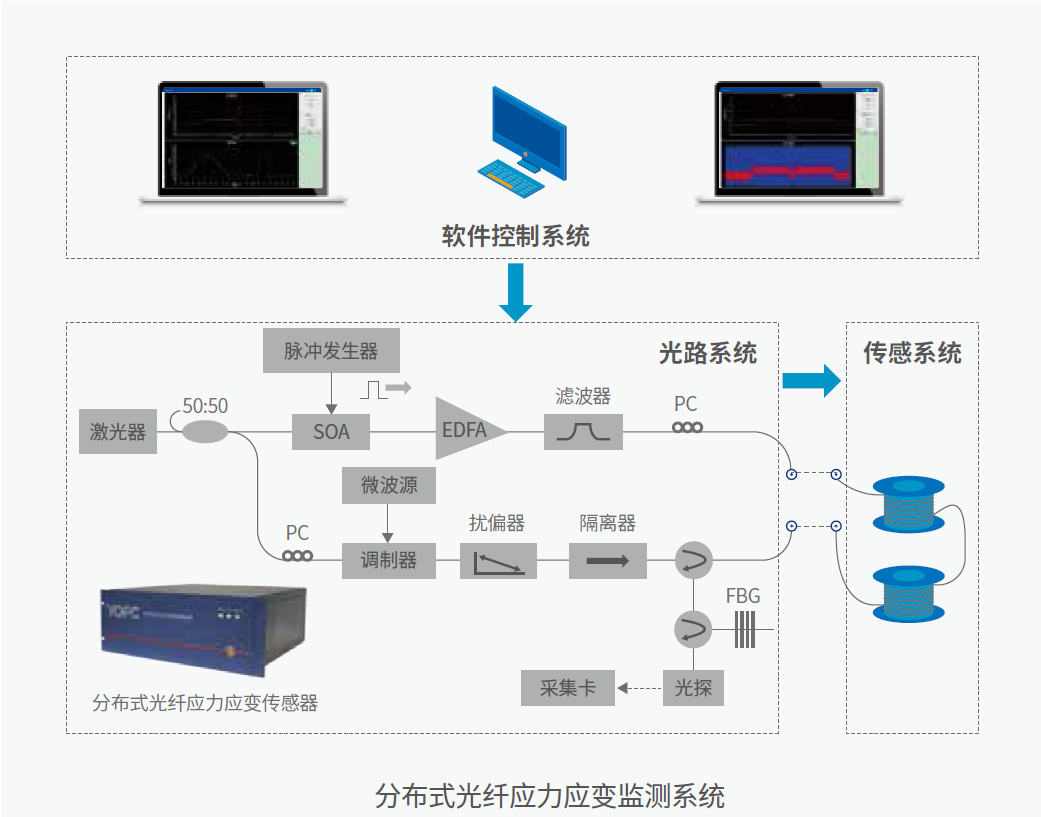

2.3 分布式组网架构

基于拉曼-荧光混合放大技术,单模光纤可实现120km监测距离内的空间分辨率0.5m。如图1所示,AT&T在跨大西洋海缆部署的FOFM系统,通过ϕ125μm传感光纤实现了每10km节点的温度/应力同步监测,误码率(BER)较传统OTDR方案降低2个数量级。

2.4 极端环境适应性

采用溶胶-凝胶法制备的Al₂O₃-YAG复合荧光涂层,在800℃高温下仍保持92%的初始发光效率(λex=405nm)。日本NTT验证显示,该传感器在海底8000m深度(80MPa静压)连续工作5000小时后,校准漂移<0.05%FS。

三、通信系统的创新应用场景

3.1 高密度设备热管理

在数据中心架顶式交换机部署中,基于荧光寿命衰减模型(τ=1/(kq[Q]+k0))的温度监测系统,可在0.1s内完成256个热点定位,热分辨率0.01℃。Google实测数据显示,该技术使PUE值降低0.15,相当于年节电2.7×10⁶kWh。

3.2 可见光通信增强

荧光光纤天线通过Stokes位移实现450nm→610nm波长转换,在室内VLC系统中达成87.5°半功率角,较传统LED方案扩展3.2倍。剑桥大学团队采用CdSe/ZnS量子点荧光光纤,使下行速率提升至4.2Gbps(EVM=8.7%),同时支持8通道WDM传输。

3.3 光缆健康诊断

基于布里渊-荧光联合散射(BOTDR-FL)技术,可同步获取光纤的应变(精度±2με)、温度(±0.1℃)及氢损浓度(detection limit 10ppm)。SubCom公司应用该技术后,海底光缆故障定位时间从72小时缩短至15分钟。

四、技术演进趋势

4.1 多物理场解耦算法

发展基于深度信念网络(DBN)的参量分离模型,解决温度-应力交叉敏感问题。MIT近期提出的双荧光峰比值法(F685/F740),将交叉灵敏度从传统3.5με/℃降至0.08με/℃。

4.2 智能感知芯片化

集成CMOS荧光检测模块(如Hamamatsu S14253-256Q),实现片上系统(SoC)的微型化(5×5mm²)。Intel实验室原型芯片功耗仅8mW,支持100Hz采样率。

4.3 新型荧光材料体系

二维材料(如MoS₂量子点)展现出激子束缚能高达470meV,荧光量子产率(QY)突破85%。2023年Nature Photonics报道的钙钛矿纳米线光纤(CsPbBr₃),在405nm激发下实现97%的荧光转换效率。

五、结论

荧光光纤在线监测技术正推动通信系统向"感知-传输-决策"一体化架构演进。随着材料科学、光子集成和AI算法的深度融合,该技术将在6G通感算一体网络、空天地海全场景通信等前沿领域发挥关键作用,为构建高可靠、自适应的未来通信基础设施提供核心支撑。